Cases

株式会社若松屋様

株式会社若松屋様

1937(昭和12)年創業。花火大会の尺玉から身近なおもちゃ花火まで幅広く製造販売。

花火ができる場所検索アプリ「Hanabi-Navi」のリリース、花火の遊び方のマナー向上のためのワークショップを開催するなど活動の幅を広げています。

※部署名・役職・内容は取材当時(2024年8月)のものです。

お話をうかがった人

代表取締役社長 佐野明正さん

日本気象協会の需要予測サービスを導入したいきさつを教えてください。

きっかけはコロナ禍です。予定されていた花火大会がすべて中止になり、その売上が吹き飛んでしまいました。何か新たな取り組みをはじめなければ、という気持ちでいっぱいでしたね。

そんな日々を送っていた頃、NHKの朝の連続テレビ小説で気象予報士が主役のドラマを見て、気象のデータはいろいろなことに活用できるのだと驚きました。

花火は天候に大きく左右される業界なのに、それまで真剣に考える人はいませんでした。

テレビやインターネットの天気予報で「明日は晴れそうだ」とか「今年の夏は暑くなるらしい」など、一般の人々と同じ感覚でしか見ていなかったのです。

そこで社内で「気象予報を使って新しいことができないか」と話したところ、面白そうと感じた社員たちが日本気象協会のサービスを探してきてくれたのです。

気象データを使ってどんな課題を解決しようと考えたのでしょうか。

大きくは2つありました。おもちゃ花火の需要が高まるのは、夏休みです。そのため夏休みの期間中の天気は非常に重要なのです。

しかし前もって把握できないので、雨が続いたり、台風が多かったりすると、その後に小売店から大量に返品されることもあります。

一方で悪天候が続きそうだと思っていたのに、急に天気がよくなると、商品が不足して機会ロスにつながります。そのため精度の高い気象予測データを入手したいと考えました。

さらに花火業界が抱えている問題として、花火は夏しか売れないということがあります。当時、だんだんと夏の終わりが遅くなっていて、秋になっても気温が下がらないと言われはじめていました。

しかし、「秋も暑くなってきたので花火をやりましょう」と言うだけでは説得力に欠けます。そこで、夏休みが終わった後の天候、気温をデータ化できればと思いました。

課題はすぐに解決されましたか?

花火を小売店に卸すにあたり、まずは梅雨明けの時期が大きな関心事になるのですが、それまでは5月ごろにならないと梅雨明けの予想はわかりませんでした。

しかし日本気象協会では3月に最初の梅雨明け予測を出していて、予測の精度も高いということを教えていただきました。

2か月前倒しでわかるので、弊社のお客様である小売店と一緒に活用できそうだということになりました。

いただいたデータは営業部の社員がそれぞれの取引先に配信していました。

うまく伝わらずに試行錯誤が続きましたが、若松屋が気象予測のデータを使って何か新しいことにチャレンジしているという噂が花火業界の中で広まっていったのです。

すぐに課題が解決したわけではありませんが、取り組みへの姿勢がアドバンテージになったと思います。

日本気象協会のデータをどのように活用していますか?

利用しているデータは3か月予報、6か月予報、それと梅雨明けの予報です。

当初は短期予報を使って日本各地に「明日は花火日和です」のような予報を出すことをイメージしていましたが、私たちが直接、消費者に発信することが難しいということがわかり、長期予報を主に利用しています。

梅雨がいつ明けるか、暑さがいつまで続くかという予測に基づいて、花火の出荷量を調整したり、お客様の店舗での売り場の広げ方をアドバイスしたりということに役立てています。

梅雨が長引いたり、冷夏や大雨の予報が出れば、当然、出荷数は少なくなるのですが、ネガティブな情報もきちんとお伝えするように心がけています。

そうすることで返品のロスを減らすことができますし、正しい情報を配信することでお客様からの信頼を得ることもできますから。

気象データの活用で生まれたメリットは何ですか?

秋の花火については、小売店の協力を仰ぎ、各月の平均気温と花火の売上のデータを組み合わせて分析し、関係を見える化しました。

花火の売り場展開は4月から8月までというのが一般的なのですが、取引先にお願いして9月まで置いてもらったところ、私たちの予想通り6月よりも9月のほうが売上が高かったんです。

売上のピークは8月、次いで7月なのですが、その次が9月という結果になり、ピーク時の3割程度の売上が見込めることがわかりました。

9月まで花火を販売するメリットが明確になり、お客様に理解していただきやすくなりましたね。

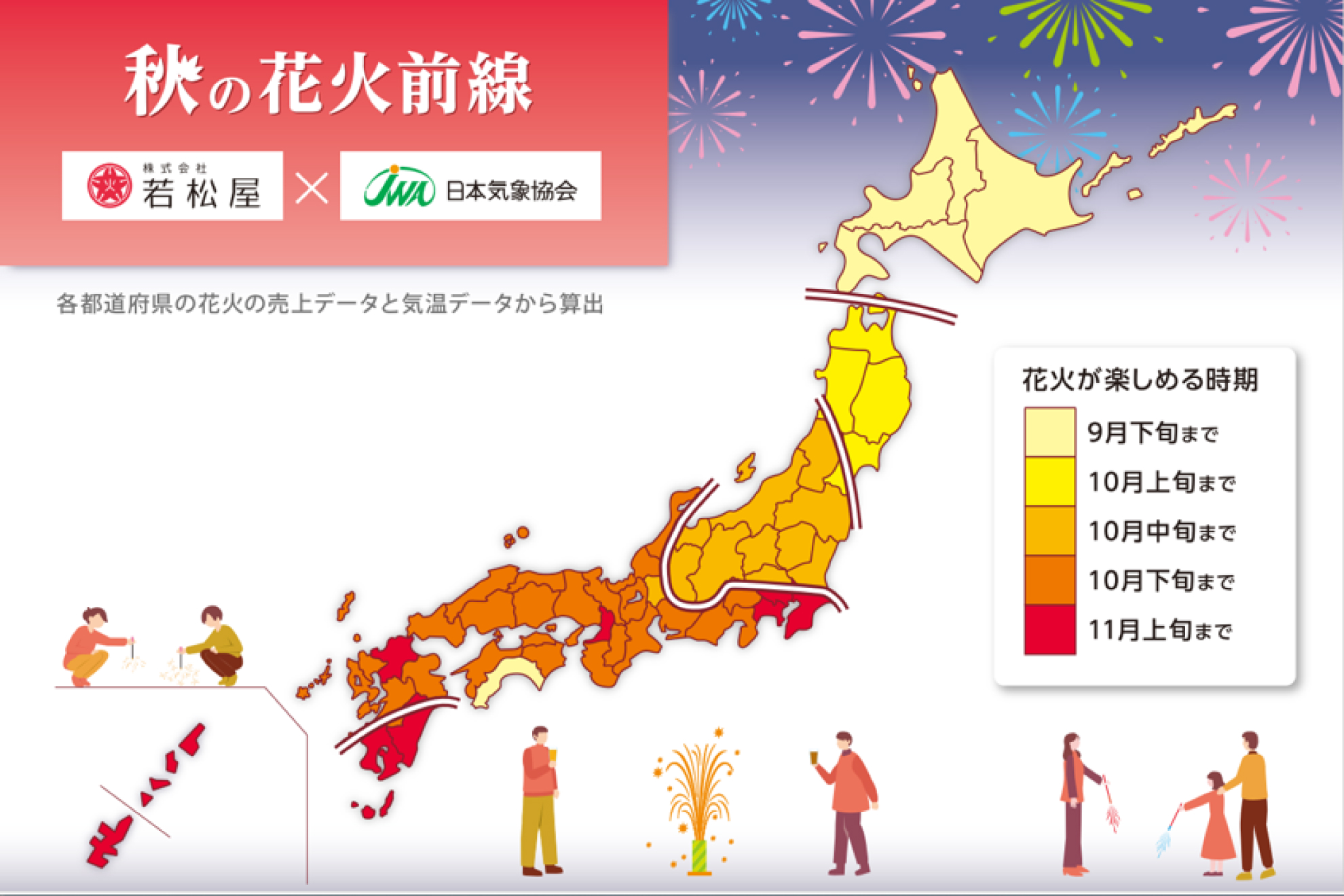

各都道府県の9月から11月までからの気温データと売上データから算出した「秋の花火前線」も作成しました。

花火前線をつくってみて新たにわかったこともあります。東京・千葉・神奈川・大阪・福岡では、花火のシーズン終了後の10月下旬まで売上があるのです。

これは子どもの学校の夏休みと関わりのない大人が花火を楽しんでいるからと考えることができ、大人向けに花火を提案するヒントになりそうです。

今後はどのように活用シーンを広げていきたいですか?

花火は前もって予定して準備することも多いので、各地域の1か月後の花火予報を出せたら役に立つと思うのですが、そのデータを販売店経由で実際に花火を購入するエンドユーザーに届けることを考えるとハードルが高いですね。

現実的には、今週末の天候が花火に適しているかを店先に提示して、買いに来た人に見てもらうという方法なら取り入れやすいかもしれません。

日本気象協会のサービスへのご意見やご要望があればお聞かせください。

おもちゃ花火で遊ぶ時の一番の困りごとが「花火をやる場所がない」なのです。

そこで弊社では2021年に花火ができる公園を探せるアプリ「Hanabi-Navi」をリリースしました。

このアプリと気象予報のデータを連動させて、場所ごとに「花火指数」の予報が出せたらとても便利だと考えています。

また、今あるおもちゃ花火のほとんどは日本から生まれています。アプリを通じて日本の方だけでなく、海外からの旅行者が日本の花火を知って楽しむきっかけになれば、と夢はふくらみます。

F-LINE株式会社様

F-LINE出資メーカーをはじめとする荷主の食品・飲料商品の物流。

常温・冷凍・冷蔵などさまざまな温度帯や商品ごとの物流特性、さらに環境負荷低減にも考慮した効率的な物流ネットワークを構築しています。

株式会社若松屋様

1937(昭和12)年創業。花火大会の尺玉から身近なおもちゃ花火まで幅広く製造販売。

花火ができる場所検索アプリ「Hanabi-Navi」のリリース、花火の遊び方のマナー向上のためのワークショップを開催するなど活動の幅を広げています。