News

2025年冬の天気・電力需給の見通し|寒波リスクと需給ひっ迫への備え

2025.11.26

2025年冬はラニーニャ傾向の影響で、本格的な冬の到来が早まる可能性があります。

冬季は夏季と並んで電力需要が増加する季節です。特に寒波や大雪が重なると、需給バランスが崩れ、電力市場価格の急騰や需給ひっ迫リスクが発生します。

効率的な発電計画の策定や、電力市場での取引には、精度の高い予測情報の活用が重要です。

本記事では、2025年冬の気象の見通しと電力需給への影響、そして気象データを活用した需給リスク対策について解説します。

冬季の電力需給の特徴:寒波による需要急増と再エネ制約

冬季は暖房・照明などの需要が増え、朝晩のピーク時間帯に電力消費が集中します。

特に寒波が到来すると、電力需要が急増し、供給力のひっ迫が懸念されます。

また、冬季は日射量の減少に加え、パネルへの積雪による太陽光発電量の低下も起こりやすく、再生可能エネルギーの供給が不安定になるおそれがあります。

こうした特性を踏まえた需給管理や発電計画の策定が求められます。

首都圏など普段雪の降らない地域で積雪すると在宅率が増加し、暖房需要が急増する可能性があります。

2025年冬の気象見通し:この冬は寒くなる?

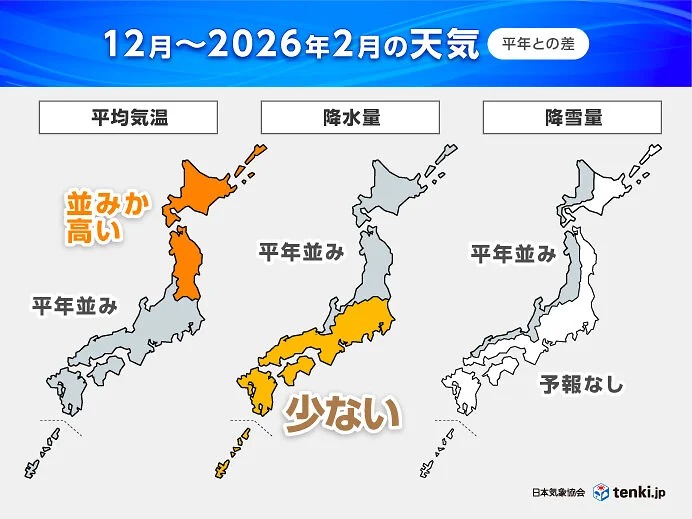

気象庁が11月25日に発表した最新の3か月予報によると、2025年冬(2025年12月~2026年2月)はラニーニャ現象に近い状態となる見込みで、本格的な冬の到来が早まる可能性があります。

このため、2025年冬(12月〜翌2月)の気温はおおむね平年並みですが、寒波が来るタイミングでは厳しい寒さとなる見込みです。

北日本から西日本の日本海側では、降雪量はほぼ平年並みの予想ですが、寒気が流入するタイミングでの大雪にご注意ください。

暖かい傾向が続いた11月から一変、今年は12月から季節の進行が早まり、真冬並みの寒さとなる日もある見込みです。

今冬の雪は、北日本・西日本の太平洋側で平年より多くなる可能性があり、太陽光発電出力の低下リスクも高まるでしょう。

12月:真冬並みの寒気による急な寒さ

平年並みの気温となり、一気に冬らしい寒さとなる見込みです。季節が急に進むため、体感的には厳しい寒さとなりそうです。

日本周辺の海面水温は平年より高めで推移することから、雪雲が発達しやすく、日本海側を中心に局地的な大雪への警戒が必要です。

1月:平年並みで厳しい寒さと日本海側は大雪注意

2026年1月は平均気温も平年並みで、真冬らしい厳しい寒さとなりそうです。

北日本から西日本の日本海側は曇りや雨または雪の日が多くなりそうです。太平洋側は晴れて、空気が乾燥するでしょう。沖縄や奄美は平年同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。

2月:気温は平年並みで、厳しい寒さとなった前シーズンより暖かく感じる見込み

前シーズン(2025年)2月は厳しい寒さとなりましたが、2026年2月はやや暖かく、春の到来が早まる可能性があります。

特に12月以降は寒波が繰り返し襲来する可能性があり、電力需要の早期急増に注意が必要です。

今冬の電力需給見通し:寒さによる電力需給への影響は?

資源エネルギー庁によると、2025年冬季(2025年12月~2026年3月)の電力需給は、全国的に予備率3%以上を確保できる見通しです(出典:資源エネルギー庁「今夏の電力需給及び 今冬以降の需給見通し・運用について」)。

しかし、これは「10年に一度の厳寒(H1需要※1)」を想定した平均値であり、寒波や大雪による電力需要の急増や、太陽光発電出力の低下による供給力の変動には注意が必要です。

特に

- 12月以降の寒波到来による電力需要の早期急増

- 積雪や落雷による太陽光発電出力の低下

- LNG・燃料調達コスト上昇による市場価格変動

※1 ある月における毎日の最大電力(1時間平均)の最大値

日本気象協会の予測サービスを活用し、冬季の需給リスクを低減

暖房や照明の使用による電力需要の増加、積雪や落雷などで太陽光発電設備への影響が高まる冬季は電力需給リスクの低減が重要になります。

そのためには、気象の変化を先読みし、発電・需給計画に反映する仕組みが不可欠です。

日本気象協会では、高精度な気象予測・解析技術を活用したエネルギーマネジメントサービスを提供しています。需給ひっ迫を防ぐために、日本気象協会のエネルギーマネジメントサービスをご活用ください。

電力需要予測:AI×気象モデルによる高精度な需給シミュレーション

寒波や気温変動による短期的な需給変動にお困りの事業者様に。

AIと気象モデルを用いた需給予測で、電力取引や運用判断を支援します。

電力需要は、気温や湿度、日射量、雨、雪など、さまざまな気象要素の影響を大きく受けます。

日本気象協会では、独自の気象・再エネ予測技術とAIを含む高度なデータ分析技術を組み合わせ、最長120時間先までの高精度な電力需要予測を提供します。さらに気象の専⾨家によるコンサルティングを通じて、日々の需給運用を支援します。

エネルギー事業者様向けAPIサービス ENeAPI:積雪・落雷予測データで発電リスクを早期検知

WebAPIで積雪・落雷などの発電リスクデータを自社システムに統合し、発電予測精度の向上へ。

冬季は日本海側を中心に、積雪による太陽光発電出力の低下や落雷による設備故障など、電力供給に影響を及ぼすリスクが高まります。これらのリスクに備えるためには、常に最新の気象情報を活用することが鍵となります。

日本気象協会では、エネルギー事業者様向けAPIサービス「ENeAPI」を通じて、降雪量予測や解析積雪深、雷ナウキャストなどの情報を提供し、気象災害リスクへの備えを支援します。

また、雷の発生を速やかに検知し、Web画面のポップアップと音声で通知するPCブラウザ向けWebサービス「雷アラートWeb」も提供しています。

ビジネス向け天気予報アプリ 「biz tenki」:週次・月次の傾向変化をアプリで把握

季節変化や直近の天気の変化をアプリで手軽に把握、迅速な判断をサポートします。

今冬は季節が一気に進み、週ごとの気温変動が大きくなる可能性があります。季節の変化を早期に把握することで、余裕を持った計画の策定が可能になります。

「biz tenki」では、30日先までのピンポイントな天気予報に加え、12週先までの最高・最低気温の週別予測や、大雨・大雪といった災害リスク情報を確認することができます。アプリストアからのサブスクリプション購入で月額650円(税込)でご利用いただけます。(1か月間の無料トライアル実施中)

これらのサービスを活用することで、寒さが予想される今年の冬季のエネルギーマネジメントにおけるリスクを事前に把握し、柔軟かつ効率的な需給管理、発電計画の策定が可能になります。

詳しいサービス内容や導入方法については、お気軽にお問い合わせください。