News

【日本気象協会の技術力】顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術

2024.06.03

ここ数年、毎年のように大雨や集中豪雨によって大規模な水害が発生し、その原因として「線状降水帯」という言葉が聞かれるようになりました。

気象庁は2021年6月より、「線状降水帯」のキーワードを使用した「顕著な大雨に関する気象情報」の運用を開始しています。

この「顕著な大雨に関する気象情報」は、「線状降水帯」と考えられる雨域が確認され、土砂災害・洪水災害の危険が急激に高まってきた際に発表されます。

気象庁の「顕著な大雨に関する気象情報」には、日本気象協会が開発に協力した「線状降水帯の自動検出技術」が使用されています。

この「線状降水帯の検出技術の開発」に関して、日本気象協会 技術戦略室長の増田 有俊は、文部科学省による「令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(開発部門)」を受賞しました。

線状降水帯とは

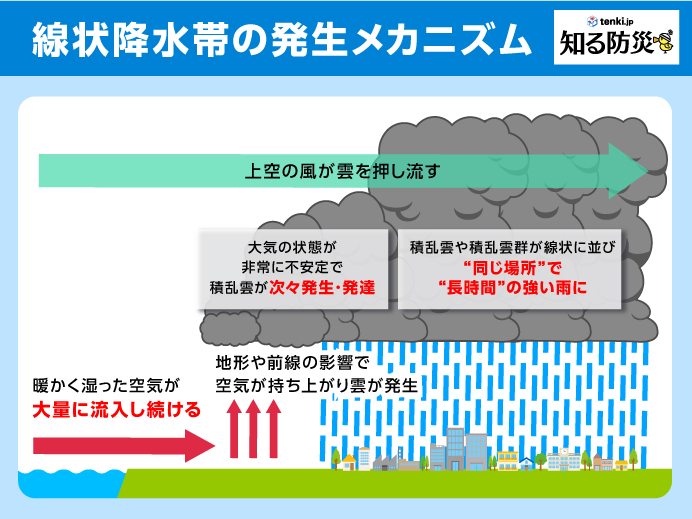

線状降水帯の定義は、

「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域」

とされています。

通常、積乱雲は雨を降らせると1時間程度で消滅してしまいます。

線状降水帯の場合でも同様で、1つ1つの積乱雲は雨を降らせるとたちまち消滅してしまいます。

しかし、次々と発生した積乱雲が積乱雲群となって同じ場所を通過することで、長時間の強雨をもたらし、甚大な災害が発生させる原因となることがあります。

*【tenki.jp】線状降水帯はなぜ発生する?その原因・特徴・メカニズムに加え、とるべき避難行動について解説

線状降水帯の自動検出技術の開発

2021年6月、国立研究開発法人防災科学技術研究所、一般財団法人日本気象協会及び気象庁気象研究所は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において、「顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術」を開発しました。

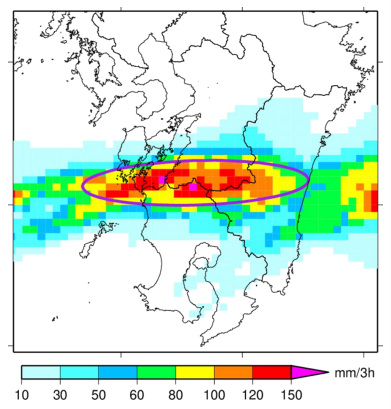

これは過去3時間の雨量分布や気象庁の危険度分布を活用することで、災害発生の危険度が急激に高まっている地域の線状降水帯を自動的に検出する技術です。

これにより自治体が避難指示を発令する目安となっている警戒レベル4相当以上の状況把握ができるようになりました。

さらに、専門家ではない一般の人に分かりやすく伝わるよう線状降水帯を楕円で表示しています。

線状降水帯の発生メカニズムは未解明な部分も多く、その予測は非常に難しいと言われています。

これまでは、顕著な大雨によって甚大な被害が発生したのちに、その原因が線状降水帯であったと判明することが多かったのですが、被害を最小限に抑えるためには、“今”、線状降水帯が発生しているとわかることや、“事前に”線状降水帯の発生が予測できることが重要となります。

“今”、線状降水帯が発生しているかどうかわかるためには、線状降水帯がどのような状況で発生するかということを、入手できるデータに紐づけ、基準を定義する必要があります。

今回の「顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術」は、これまで学術的には定義されていた「線状降水帯」というものを実際のデータに紐づけて基準を定義し、自動で「線状降水帯」を検出、一般の人にもわかりやすい楕円で表現したところが新しく、今後の予測につながる重要なポイントとなります。

「顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術」は、2021年6月17日から運用が開始された気象庁の「顕著な大雨に関する気象情報」に実装されました。

「顕著な大雨に関する気象情報」は、災害発生の危険度が急激に高まっていることを知らせるための解説情報として配信されています。

*【日本気象協会】顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術を開発

そして、この「線状降水帯の検出技術の開発」により、日本気象協会 技術戦略室長の増田 有俊が、文部科学省による「令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(開発部門)」を国立研究開発法人防災科学技術研究所、気象庁気象研究所の他のメンバーと共に受賞しました。

*【日本気象協会】技術戦略室長の増田 有俊が令和6年度 文部科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞 「線状降水帯の検出技術の開発」

線状降水帯の予測の難しさと今後(技術戦略室長 増田のコメント)

線状降水帯の予測は、下記2つの理由より、非常に難しいものとなっています。

- 予測を行う数値予報モデルの解像度の課題:現在よりも細かい空間の予測が必要

- 海上の正確な観測データが必要であること:線状降水帯は海上から陸上にかけて位置することが多いが、海上の正確な観測データを取得は難しいこと

今回科学技術賞を受賞した「顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術」は、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている状況で発生している線状降水帯を検出する技術で、警戒レベル4相当以上で発表されるものです。

これはすでに危険な状況であり、安全な避難のためには、より早いタイミングでの線状降水帯の検出や予測情報が必要になります。

気象庁は、スーパーコンピュータや観測情報の強化により、半日程度前に線状降水帯の発生可能性を予測できる技術を開発し、線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけを行っています。

日本気象協会としても、予測が難しい線状降水帯を含む極端現象(突風、雷など)の予測精度向上を目指していきたいと考えています。

増田 有俊(ますだ ありとし)

増田 有俊(ますだ ありとし)

一般財団法人 日本気象協会

技術戦略室 室長

博士(工学)

技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋)

気象予報士

*増田有俊が質問に答える「WIRED Japan」Youtubeチャンネル#Tech Support(テックサポート)

日本気象協会では、今後もさまざまな気象テクノロジーで、皆さまの安心・安全を支えてまいります。