News

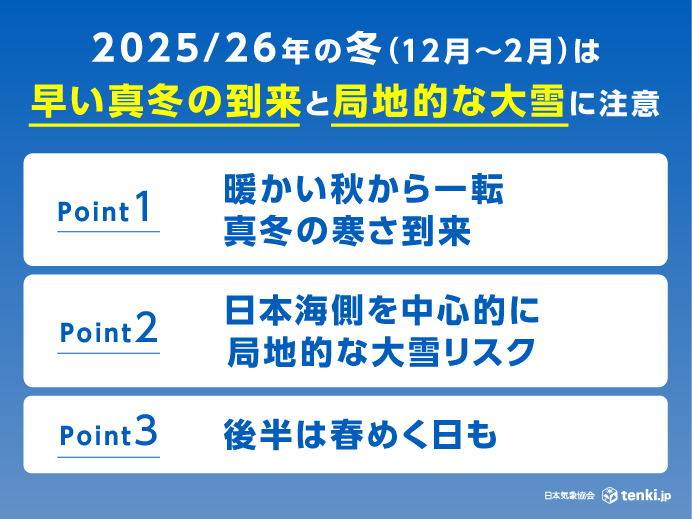

2025年冬は早く到来し、12月から厳しい寒さと大雪に注意 業界別ポイント解説【ウェザーマーケティングレポート】

2025.10.03

ビジネス向け3つのポイント

- 12月から真冬並みの寒気が南下し、冬商材(鍋具材、ホット飲料、カイロなど)の需要が急に伸びる可能性。

- 日本海側中心に大雪リスクが高まり、物流への影響が懸念される。

- 2月は春の訪れが早まる可能性があり、在庫管理や販促タイミングに注意が必要。

目次

今冬のポイント

2025年冬は、前半にラニーニャ現象発生時に近い状態となり、12月に早めに真冬並みの寒気が南下、いっきに気温が低下する見込みです。日本海側を中心に局地的な大雪に注意が必要でしょう。

その後、冬の後半はラニーニャ現象の特徴が不明瞭になる予想で、2026年2月は春の到来が早まる可能性があります。

冬商材の需要変動や、早い大雪による物流への影響など、ビジネス活動への注意が必要です。

*最新冬予報と寒くなると売れる商品については2025-26年の冬は”冬らしい寒さ”に 最新冬予報と“寒さで売れる商品”ランキングをご覧ください。

2025~26年冬(12~2月)の気象傾向

暖冬や冷夏など、季節の特徴を左右するのが「エルニーニョ現象※1」「ラニーニャ現象※2」に代表される太平洋熱帯域の海面水温の変化です。

現在は、ラニーニャ現象もエルニーニョ現象も発生していない平常の状態ですが、今後、冬のはじめにかけてはラニーニャ現象に近い状態となる見込みです。

ラニーニャ現象が発生している時の冬は、日本付近で西高東低の冬型の気圧配置が強まりやすく、北日本に近い所で低気圧が発達しやすい傾向があります。このため、北日本で荒れた天気になりやすく、低気圧を回るように寒気が西から到来することで、西日本ほど平年よりも寒くなりやすい特徴があります。

前シーズンである2024~25年の冬は、海面水温や気圧の分布はラニーニャ現象発生時に近い状態となり、12月や2月を中心に強い寒気の影響を受けたため、全国的に寒さが厳しく、とくに西日本や沖縄・奄美で気温が平年を下回りました。

2025~26年の冬も、冬の前半はラニーニャ現象発生時に近い特徴が現れやすくなる見通しです。

暖かい10月から一転して、11月は冬の近づきを感じる寒さへ。12月には早くも真冬並みの寒気が南下する予想です。

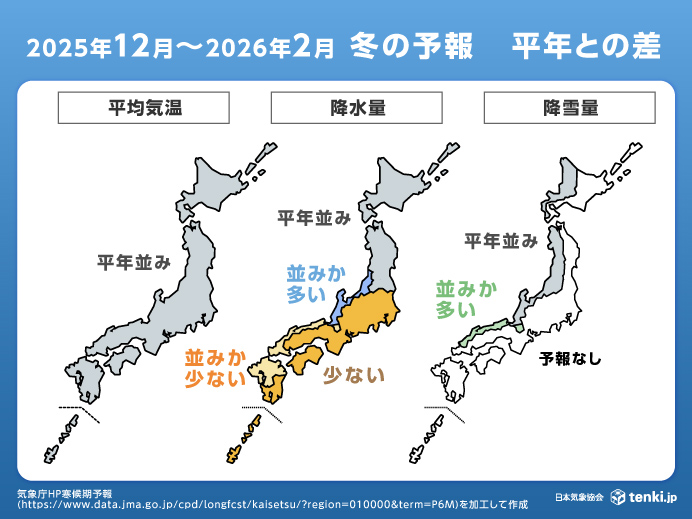

日本海の海面水温が高いため雪雲が発達しやすく、日本海側を中心に局地的な大雪に注意が必要でしょう。

一方、冬の後半はラニーニャ現象の特徴が不明瞭になる見通しです。

2025年2月の日本列島は厳しい寒さに見舞われましたが、2026年2月は春の到来が早まる可能性もあります。

気象庁が2025年9月22日に発表した寒候期予報(2025年12月~2026年2月)によると、冬の気温はほぼ平年並みとなる見込みです。

*気温と商品の売れ始めについては涼しさを感じ始めると売れる秋冬の食材と気温の関係をご覧ください。

週単位の極端な高温や低温、長雨などは、一カ月前から予想できるため、最新の気象情報を確認しながら、ビジネス計画を修正していくことが重要です。

※1 エルニーニョ現象:太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象。日本では冷夏・暖冬になりやすい傾向があります。

※2 ラニーニャ現象:太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象。日本では猛暑・寒冬になりやすい傾向があります。

※本予報は、エルニーニョ現象やラニーニャ現象に代表される熱帯の海洋の変動をもとに予測を行っています。熱帯の海洋に明確なシグナルがない状況においては予測が難しく、精度が低下すると考えられます。

また、数週間程度の顕著な高温や低温、長雨などが予測できるのはひと月前を切ってからとなります。利用に当たってはご注意ください。

2025-2026年冬の天候がビジネスへ与える影響

製造業:冬商材の急な需要変化

10月まで高温傾向が続いたあとに急な寒さが到来し、体感的にはかなり寒く感じられるでしょう。

冷たい飲料や制汗剤などの夏商材の需要は10月まで残る一方、11月から12月にかけては、急な寒さにより鍋具材やホット飲料、カイロなどの冬商材の需要が急に伸びる可能性があります。

とくに冬の前半は、局地的な大雪による物流への影響にご注意ください。

*メーカー様向け 商品需要予測コンサルティング

*お天気マーケット予報

小売業:鍋具材・冬商材の需要シフト

11月から12月にかけては、秋商材から冬商材へと急に切り替わるタイミングがありそうです。

食料品では鍋具材の需要が伸びるほか、精肉では焼き肉用の厚切り肉より、しゃぶしゃぶ用の薄切り肉の売上が伸びるなど、需要が大きく変化します。

急な寒さの到来により、野菜の価格も変動が起こりやすいでしょう。

天気や気温の予測は2週間前になると精度が向上するため、最新の気象情報にご注意ください。

アパレル業:防寒提案と在庫管理

10月までは暖かく推移し、コートや厚手セーターの本格需要は遅れそうです。

一方12月には真冬並みの寒さになる日が増えるため、店頭・ECともに防寒提案をタイミングよく行うとよさそうです。

後半は春めく日も出てくる可能性があるため、冬物の在庫管理にご注意ください。

薄手アウターや明るい色の早春アイテムを展開しましょう。

物流業:大雪リスクと輸送対応

12月はとくに、急な冷え込みにより、日本海側を中心に局地的大雪のリスクが高まります。積雪エリアへの輸配送は前倒し出荷や余裕あるリードタイムを設定し、代替ルートや拠点間振替を準備しましょう。

車両は冬装備(冬タイヤ・チェーン)と予備燃料を徹底、積み降ろし時間の延長も見込みましょう。

雪の予測は1週間前になると精度が上がってくるため、最新予報で配車・人員計画をこまめに見直すことをおすすめします。

エネルギー業:需給と燃料計画の見直し

12月から寒さが厳しくなり、電力・ガス需要が早い時期から高まる可能性があります。ピーク時間帯に備えた供給力の確保や節電・節ガスの呼びかけが必要となる可能性も考えられますので、ご注意ください。

日本海側や北日本では大雪や暴風雪により燃料・部材の搬入が滞る恐れがあるため、在庫の前倒し確保や代替輸送ルートの検討が安心です。

1~2週間前からの最新予報を踏まえ、需給・燃料計画は適宜見直すことをおすすめします。

*エネルギー事業者様向けAPIサービス ENeAPI

*2年先長期気象予測

※本記事は2025年10月3日時点のものです。

今夏の予測とその結果

日本気象協会では、2024年12月20日に発行した2025年の天気傾向 冬は寒冬で春の訪れが早く、夏は猛暑のメリハリ型か【ウェザーマーケティングレポート】において、「早い梅雨明け」「夏の猛暑」「厳しい残暑」を予測していました。

実際に、2025年夏は梅雨明けが記録的に早く、観測史上1位の猛暑となり、その後も厳しい残暑が続きました。日本気象協会では、2024年12月時点で、概ね夏の傾向を予測することができていました。

長期の気象予測をいかして、ビジネスのロスを減らす

気象の変化がますます顕著になり、資材の高騰や人手不足などさまざまな社会問題が深刻化する中、気象は唯一「物理学的に未来を予測することができる」要素です。

全産業の3分の1が天候関連のリスクに直面していると推定されており、「気象予測」はビジネスにとって非常に重要です。

前年実績をベースに生産計画を立てるよりも、気象予測に基づいた計画を立てることで、気象要因にともなう廃棄ロスや機会ロスを3割から4割減らすことが可能となります。

日本気象協会では、数時間先の直近予報から、最長2年先の見通しまで、さまざまな気象データを提供し、専門知見からのコンサルティングを行っています。

2年先長期気象予測について

日本気象協会では、製造・発注・マーケティングなどの長期的な計画への活用ニーズにお応えし、気象業界で初めてとなる最長2年先までの長期間の気象予測「2年先長期気象予測」の提供およびコンサルティングを開始しました。

従来の長期予報よりもリードタイムが長く、精度面でも実務に生かしやすい情報として、アパレル・製造業・エネルギーなど、長い準備期間を要する分野でのご活用を想定しています。

2年先長期気象予測では、季節・月ごとの気象傾向に加え、特定商材まで踏み込んだ2年先の需要予測や在庫・販促時期の提案までをご提示します。2026年夏から2027年にかけての気象傾向の予測・コンサルティングも行っています。

*2年先長期気象予測の精度と活用事例については、「2年先長期気象予測」の精度と活用事例を公表 ~2025年夏の顕著な猛暑を事前にとらえ、「ビジネスにおける気象リスク」への備えに貢献~をご覧ください。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

その他にも、天気をビジネスに手軽に活かすことができるビジネス向け天気予報アプリ「biz tenki」や、1kmメッシュで任意地点の気象データ(過去実況値、気象予測)を最大8週先まで取得できる天気予報APIWeather Data API、お客様のニーズに合わせた長期間の気象予測情報を提供する気象データ配信などのサービス提供も行っています。

気象の専門家がビジネスをサポートします。お問い合わせはこちらから。

本レポートのプロフェッショナル紹介

小越 久美(おこし くみ)

小越 久美(おこし くみ)

一般財団法人 日本気象協会 防災・気象DX本部 気象DX事業部 シニアデータアナリスト

気象予報士・データ解析士・健康気象アドバイザー・防災士

筑波大学第一学群自然学類地球科学専攻(気候学・気象学)卒。

2004年から2013年まで、日本テレビ「日テレNEWS24」にて気象キャスターを務める。

現在は日本気象協会の商品需要予測事業にて、食品、日用品、アパレル業界などのマーケティング向け解析や商品の需要予測を行い、さまざまな企業の課題を解決するコンサルティングを行っている。

著書に「かき氷前線予報します~お天気お姉さんのマーケティング~」「天気が悪いとカラダもココロも絶不調 低気圧女子の処方せん」がある。

*気象予報士でシニアデータアナリストの小越が答える「気象情報をビジネスに活用するヒント」はFAQをご覧ください。