News

2025-26年の冬は“冬らしい寒さ”に 最新冬予報と“寒さで売れる商品”ランキング【日本気象協会 Weather X分析】(11月25更新)

2025.11.18

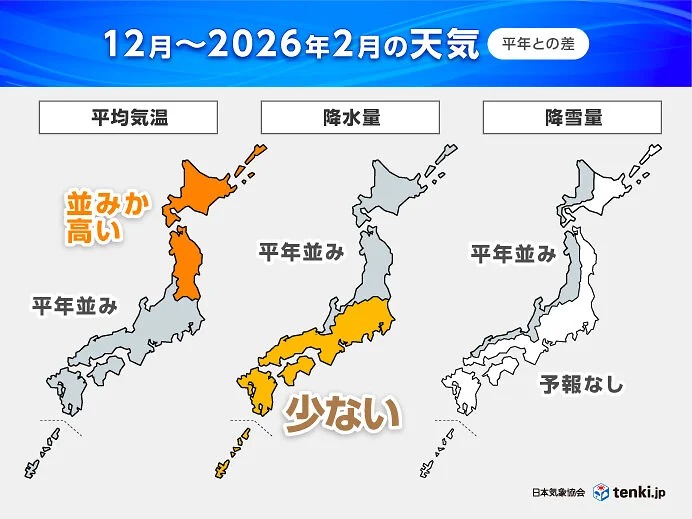

11月25日に気象庁が発表した最新の3か月予報(12~2月)によると、今年の冬は、“冬らしい寒さ”の日が多くなる見込みです。

気温は全国的に「平年並み」のところが多いですが、12月から早めの寒気の南下によって、季節が急速に進み、厳しい寒さに感じられるでしょう。

本記事は、日本気象協会(Weather X)が、株式会社インテージのSRIデータで気温変化と商品の販売動向を独自に分析した内容をまとめたものです。

今回は、日本気象協会が抽出した“寒さで売れやすい商品ランキング 食品 TOP10/日用品 TOP5”を発表します。

本記事のポイント

- 気象庁の最新3か月予報によると、今年の冬(12~2月)は平年並みの気温となる予報。

しかし、近年の暖冬傾向が続く中では厳しい寒さとなる見込み。 - 12月は寒気の南下が早く、急な冷え込み・日本海側では大雪の可能性。

- 寒くなると売れやすい商品カテゴリーランキングでは、食品の1位は鍋つゆ・鍋具材セット、日用品の1位は使い捨てカイロ。

(日本気象協会 Weather X×株式会社インテージSRIデータの独自分析) - 日本気象協会では、気象に連動した商品に関する解析、需要・売上予測、コンサルティングで、生産・販売計画の最適化を支援。

目次

2025-26年の冬は寒くなる?最新の気象庁3か月予報まとめ

気象庁が11月25日発表した3か月予報によると、北日本の平均気温は平年並みか高いですが、東日本や西日本はほぼ平年並みでしょう。冬らしい寒さの日が多くなりそうです。

「平年並みの気温」と言っても、近年暖冬傾向が続いた中では、平年並みの気温の冬は寒く感じられる見込みです。

今年の冬は、前シーズン(2024~25年の冬)同様、全国的に厳しい寒さとなるでしょう。

日本海側の降雪量は平年並みの予想で、大雪に注意が必要です。太平洋側は晴れる日が多く、空気が乾燥する日が多くなるでしょう。

ラニーニャ現象に近い状態によって、冬型の気圧配置となりやすく、日本海側では大雪となるところもありそうです。

2月以降はラニーニャ現象に近い状態が解消し、春の到来が早まる可能性があります。

2025年12月の天気と気温:真冬並みの寒気による急な寒さ

早めに真冬並みの寒気が南下し、急に寒くなる見込みです。

平均気温は平年並みで冬らしい寒さとなり、急な寒さによって体感ではより厳しい寒さに感じられるでしょう。

11月25日に発表された気象庁の3か月予報によると、北日本の日本海側では平年同様に曇りや雪、雨の日が多いでしょう。

一方で、東日本や西日本の日本海側では寒気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨、雪の日が少ない見込みです。

日本近海の海面水温は平年より高いため、雪雲のもとになる水蒸気も多くなる傾向です。そこに強い寒気が流れ込んで、日本海側では急なドカ雪となる可能性もあります。

太平洋側では平年に比べ晴れる日が多いでしょう。沖縄や奄美は平年同様に曇り雨の日が多いでしょう。

2026年1月の天気と気温:平年並みで厳しい寒さと日本海側は大雪注意

2026年1月は平均気温も平年並みで、真冬らしい厳しい寒さとなりそうです。

北日本から東日本、西日本の日本海側は曇りや雨または雪の日が多くなりそうです。太平洋側は晴れて、空気が乾燥するでしょう。沖縄や奄美は平年同様に曇り雨の日が多くなりそうです。

2026年2月の天気と気温:前シーズンより寒さやわらぎ、早めの春の到来の可能性

北日本や東日本の日本海側では曇りや雪、雨の日が多でしょう。西日本の日本海側では平年に比べ曇りや雪、雨の日が少なくなりそうです。

太平洋側は晴れる日が多いでしょう。沖縄や奄美では平年同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

前シーズン(2025年)の2月は厳しい寒さとなりましたが、2026年2月はやや暖かく、春の到来が早まる可能性があります。

ラニーニャ現象は今年の冬に影響する?

2025-26年の冬は「ラニーニャ現象」自体は発生していないものの、ラニーニャ現象に近い状態が続くため、日本付近では寒気が強まりやすく、北日本や西日本で特に寒冬傾向となりやすいでしょう。

ラニーニャ現象とは?

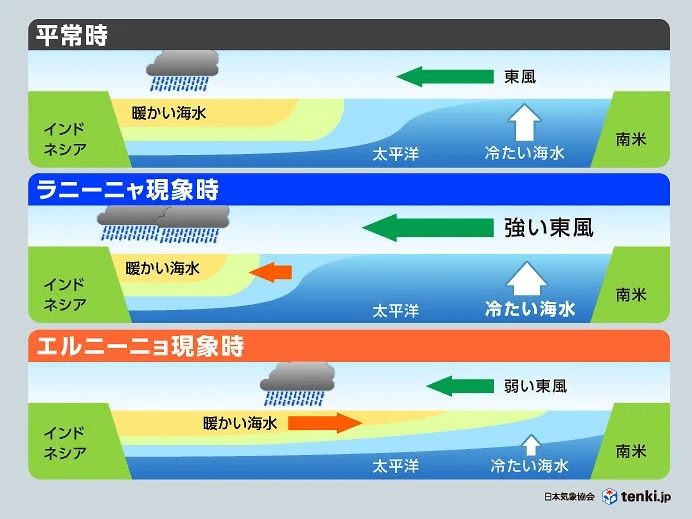

「ラニーニャ現象」とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象です。「ラニーニャ現象」が発生すると、日本では猛暑・寒冬になりやすい傾向があります。

反対に、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が高くなる「エルニーニョ現象」では、暖冬や冷夏が起きやすくなります。

*「ラニーニャ現象」について詳しくは【tenki.jp】ラニーニャ現象とは 発生時は猛暑や大雪など極端な天気傾向に 日本への影響を徹底解説をご覧ください。

現在の海面水温と今後の見通し(2025年11月10日時点)

気象庁が11月10日に発表したエルニーニョ監視速報によれば、現在はエルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常な状態であるものの、ラニーニャ現象に近い状態となっています。

今後、冬のはじめにかけて、ラニーニャ現象に近い状態が続く見通しです。

このため、12月は冬型の気圧配置が強まり、全国的に厳しい冷え込みとなる時期がある可能性があります。

ラニーニャ傾向時の日本の天気・地域別特徴

現在、ラニーニャ現象は発生していませんが、ラニーニャ現象が発生しているときは全国的に西高東低の冬型の気圧配置が強まりやすく、寒冬になりやすい傾向があります。

地域別の特徴は以下となります。

- 北日本(北海道・東北):北日本付近で低気圧が発達しやすく、雪や吹雪が多くなる

- 日本海側(北陸・山陰):曇りや雪の日が増加、大雪のリスクも

- 太平洋側(関東・東海):晴天の日が多いものの、朝晩は冷え込みが強まる

- 西日本(近畿・中国・九州):寒気が西から流れ込みやすく、平年より寒く感じられる日が増加

今後の見通し:2月以降は寒気がやや緩む傾向

冬の後半はラニーニャ傾向が解消するため、ラニーニャ現象の発生には至らず、春のはじめにかけて平常の状態が続く可能性が高くなっています。

そのため、2026年2月は前シーズン(2025年)ほどの厳しい寒さにはならない見込みです。

寒くなると売れやすい商品カテゴリーランキング

今年の冬は12月から厳しい寒さが予想されます。

寒さが厳しくなると、日々の生活の中で「温める」「うるおす」などのニーズが高まります。

日本気象協会(Weather X)では株式会社インテージのSRIデータ(全国エリア、2017~2024年)から気温変化と商品の販売動向の分析を行い、「寒くなると売れやすい商品」カテゴリーをランキング形式でまとめました。

寒くなると売れやすい食品は?TOP10 ― 鍋具材・スープ・インスタント食品が上位

寒波の到来とともに、家庭内調理や温かい飲み物への需要が一気に高まります。

日本気象協会Weather Xでは、気温低下と販売動向の関係を分析し、「寒くなると売れやすい食品」TOP10をまとめました。

| 順位 | カテゴリー | 傾向・解説(日本気象協会分析) |

|---|---|---|

| 1位 | 鍋補完材 (鍋つゆ・具材セットなど) |

寒波時に売上が増加する傾向。家庭内調理需要が強く、寒さの始まりに敏感に反応。 |

| 2位 | ココア | 身体を温めるだけでなく、甘く濃厚な味わいが、カロリー需要の高まる寒い日に好まれ需要が増加する。 |

| 3位 | インスタントクリーム (粉末ミルク等) |

ホットドリンク需要の高まりと連動し、コーヒー・紅茶市場と同時に動く。家庭・オフィス両方で需要増。 |

| 4位 | シチュー | 体を内側から温めるだけでなく、寒いと「こってり」「濃厚」なものが好まれる傾向から需要が増加。 |

| 5位 | 揚げ物 | おでんや鍋具材として寒い日に人気。寒波時の外出控えから、家庭内需要としても増加しやすい。 |

| 6位 | スープ類 | 手軽に温まる食品として寒さで需要増。 |

| 7位 | 春雨・くず切り | 鍋具材としての利用等で需要あり。健康志向層からの支持も高い。 |

| 8位 | 袋インスタント麺 | 降雪・寒波到来時にまとめ買い傾向。防災需要と兼ねる。 |

| 9位 | 中華風食品 (餃子・麻婆豆腐など) | 気温低下とともに“こってり系メニュー”が選ばれる傾向から需要が増加。 |

| 10位 | カップインスタント麺 | お湯を注ぐだけで熱々が食べられるカップ麺は手軽な“暖”のとれる食事として、屋外や職場でも需要増。 |

気温が下がるほど家庭内需要が高まり、鍋やスープ、ホット飲料など「温かさ」を提供するカテゴリーが上位になります。

*今後、高くなる野菜・安くなる野菜についてはレタス・キュウリが高値傾向 12月〜1月にかけての野菜の相場見通しと“先読み”に役立つ2つの新サービスをご覧ください。

*年末以降の野菜については年末~2月頭の「東京の野菜相場」はどう動く?|3~8週先の価格動向と仕入れ判断のポイントをご覧ください。

寒くなると売れやすい日用品は?TOP5 ― 冷え・乾燥・肌荒れ対策が中心

気温の低下とともに、「冷え」や「乾燥」から身を守るアイテムの需要も高まります。

特に使い捨てカイロやスキンケア商品は、寒波の到来とともに需要が急増するでしょう。

| 順位 | カテゴリー | 傾向・解説(日本気象協会分析) |

|---|---|---|

| 1位 | 使い捨てカイロ | 寒気南下のタイミングで販売が急上昇。手軽に使えることから、日用品の中でも気温への反応がもっとも強い。 |

| 2位 | ハンド・スキンケア (ハンドクリーム等) |

冬型の気圧配置が増えてくると、低温と乾燥に敏感に反応。 |

| 3位 | 絆創膏 | 夏は暑いほど屋外需要から需要が伸びる一方で、冬は寒さと乾燥が進むほど、肌荒れ対策として需要が伸びる。 |

| 4位 | 入浴剤 | 「冷え対策・リラックス」訴求で需要が伸びる。 |

| 5位 | 皮膚用薬 (保湿・抗炎症タイプ) | 空気の乾燥が進む1〜2月にかけて需要増。 |

日用品では「冷え」「乾燥」「肌荒れ」関連商品が上位を占めます。

寒さと消費行動の関係は?冬の始まりは気温が低いほど消費金額が増加

日本気象協会では、店舗業種別のクレジットカード消費の統計データ(東京エリア、期間:2019~2023年 ※特定の個人・加盟店を識別できないように統計加工した情報)をもとに、気温が消費に与える影響を業種ごと分析しました。

この分析の結果、10~12月は全般に気温が低いほど消費金額が増加する傾向がありました。

気温が1℃低下すると、ショッピングセンターや衣料では約3%消費金額が増加し、家具・ホームセンターでは2.4%の消費金額の増加が見られました。

冬物商品の需要のピークは、寒さが本格的になる前の10~12月がピークになるため、この時期の寒さが、冬物商品を扱う店舗の売り上げを左右していると言えるでしょう。

*消費統計データから気象の社会影響を分析 気温と消費金額の関係

食品・日用品・消費行動で共通しているのは、「寒気が早く訪れる年ほど、需要の立ち上がりも早くなる」という点です。

11月下旬〜12月上旬の“初寒波”が、冬商戦全体の売上に大きく影響します。

製造・小売・流通の各業界では、最新の気象予報を活用した需要予測と在庫最適化が鍵となるでしょう。

地域別の今冬のビジネス需要・影響

北日本:早めの寒気、大雪で防寒用品が早期需要増

北海道・東北地方では、12月から厳しい寒さと、北海道・東北地方日本海側では寒気が流れ込むタイミングでの大雪となる可能性があります。

防寒用品・雪対策用品の需要が例年より早く立ち上がる見込みです。また、雪による物流網への影響への対策も重要となりそうです。

東日本:寒暖差が大きく、寒波のタイミングで衣料・カイロの需要増

東日本では11月下旬~12月にかけて、日内・日間での寒暖差が大きく、気温が下がるタイミングで衣料・カイロの需要が急増するでしょう。

東日本太平洋側では乾燥することから、セルフケア商品の需要も高まる見込みです。

西日本:12月の寒波で暖房器具・灯油需要増、日本海側は雪対策品需要も

ラニーニャ現象に近い状態であることから、西日本では平年より寒くなる可能性があります。12月の寒波のタイミングで、防寒商品・暖房器具・灯油の需要が増加するでしょう。

また、西日本日本海側では曇りや雨または雪の日が多くなる見込みであることから、雪対策商品の需要も増加するでしょう。早めの商品準備を行ってください。

*今冬の天候がビジネスに与える影響(業界別)については2025年冬は早く到来し、12月から厳しい寒さと大雪に注意 業界別ポイント解説をご覧ください。

気象データを活用して“寒さによる売上変動”を予測する

需要予測コンサルティング (メーカー / アパレル / 小売り)

日本気象協会の需要予測の特徴

- 気象の専門アナリストが商品データ(生産量、出荷量、発注量、POS等)と気象データを解析

- 様々な気象要素の中から、商品に影響を与える要素の抽出・予測を行うための変数を作成

- 適正なタイミングで適正な量を製造・出荷・販売するための予測情報の提供・コンサルティングを実施

- 急な寒波、大雪、気温上昇時にも臨時の情報発信で対応を支援

- 個別コンサルティングだけでなく、カテゴリ別に最大6ヶ月先までの金額市場規模の予測を提供する簡易版需要予測配信サービス「お天気マーケット予報」も提供可能

導入事例 株式会社Mizkan様:需要予測と気象データで鍋つゆの在庫効率UP、機会ロス削減へ

季節商品である冷やし中華のつゆと鍋つゆの需要予測を活用。

冬の季節商品である「鍋つゆ」は4週先需要量の推移と中期予測を活用して、在庫効率を上げながら機会ロスを減らしている。

気象データという客観的な根拠があることで、生産量の調整に対して全体の理解が進み、納得して計画の実行ができるとのこと。

詳しくは株式会社Mizkan様 導入事例をご覧ください。

気象データ活用

気象データと自社(商品・売上)データの分析を行う場合は、日本気象協会の高精度な予測・実況データを活用ください。

Weather Data API

「Weather Data API」は、1kmメッシュで任意の地点の気象データ(過去の実況値および気象予測)を、最大8週間先まで取得できる天気API(Web API/JSON形式)です。

天気、気温、降水確率などの気象要素に加え、「体感指数」「暑さ指数(WBGT)」「気圧」「30日先予測」などもAPIで提供しています。

「Weather Data API」は日本域を対象としたJapan版と、日本国内外を対象としたGlobal版があり、どちらもWeather Data API お問い合わせからお申込みいただけます。

気象データ配信

日本気象協会では「今日・明日の天気予報から、最長2年先までの長期にわたる気象予測情報」を、お客様のニーズに合わせて提供しています。ファイル形式はCSVやPDF等から選択でき、提供方法はメール送付、FTPなどご要望に応じて対応します。お気軽にご相談ください。

ビジネス向け天気予報アプリ「biz tenki」

「biz tenki」は、ビジネスパーソンや法人を対象としたビジネス向け天気予報アプリです。月額650円で、1kmメッシュの高精度な気象予測(天気・気温・体感・日射など)を30日先まで確認でき、大雨・降雪確率などの気象災害リスクを知ることもできます。

「biz tenki」の購入はアプリストアから(月額650円、1か月無料トライアル実施中)。

「自社商品と天気が関連していると思うが、データの活用が不十分」「気象データを使った需要予測・販売分析に興味のある」という方は、まずはご相談ください。

気象データを活用するプロフェッショナルが、皆さまの課題解決をお手伝いします。

*皆さまの課題解決をサポートする気象と解析のプロフェッショナルはAnalystsにて紹介しています。

まとめ ― “寒さを読む企業”が冬商戦を制す

- 今年の冬は、平年並みの気温で、近年の暖冬傾向が続く中では厳しい寒さとなる見込み。

- 寒くなると、食品では鍋やスープ、ホット飲料など「温かさ」を提供するもの、日用品では冷え・乾燥・肌荒れ対策品の需要が伸びる傾向にある。

- 冬の始めに寒くなると、冬物商品の消費は増加傾向。売り上げを伸ばして機会ロスを減らすチャンス。

- 日本気象協会では、気象データと商品データの解析・予測・コンサルティングで、生産・販売計画の最適化を支援。

寒さが予想される今年の冬、冬物商品の効率的な生産・物流・販売に、ぜひ気象データをご活用ください。気になることございましたら、お問い合わせください。

*今冬の電力については2025年冬の天気・電力需給の見通し|寒波リスクと需給ひっ迫への備えをご覧ください。

*夏の振り返りは2025年夏の猛暑と短梅雨をデータで振り返る|秋冬の予報と企業が取るべき対策をご覧ください。

*2026年については2026年の天気は「猛暑・多雨・台風」に注意|日本気象協会が長期予測を解説をご覧ください。