News

今冬の気温の傾向と電力市場取引価格への影響 2025年春夏の価格変動は?

2025.04.16

今冬(2024年12月~2025年2月)は冬型の気圧配置が持続しやすかったことにより、全国的に低温傾向となりました。

また、2月には2度の寒波があり、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となりました。

*冬の振り返りは2024年~2025年冬の振り返りと商品売上、物流への影響をご覧ください。

電力市場取引価格は気温や日射量などの気象要素の影響を受けて変動します。

今冬は持続的な低温傾向となったことにより、日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場※1取引価格は高めに推移しました。

日本気象協会では、日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場取引価格(システムプライス※2・エリアプライス※3)を予測し、オンラインで配信するプライス予測(電力取引価格予測)を提供しています。

今回は今冬の気温の傾向と電力市場取引価格への影響、日本気象協会が提供するプライス予測の結果を見ていきます。

電力市場について

日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場※1では、翌日に受渡される電力が30分単位で取引されており、エリアごとの取引価格(エリアプライス※3)が決定されます。

※スポット市場 / システムプライス / エリアプライス について ▼

- ※1 スポット市場

日本卸電力取引所(JEPX)によって開催される電力取引市場の一つ。

翌日に受渡される電力は、30分単位(1日48コマ)で取引される。 - ※2 システムプライス

日本全国の入札を合成して需要供給曲線を描き、売買を成立させたときの約定価格のこと。 - ※3 エリアプライス

約定結果によっては、連系線に流せる電力量の制約により、約定価格をエリア(北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州)で分けて計算する必要がある。

このときに算出されるエリアごとの約定価格のこと。

電力市場取引価格は主に下記の要因によって変動します。

- 電力需要

- 寒波や猛暑により暖房・冷房の使用が増加すると電力需要が高まり、価格は上昇傾向に

- 季節の変わり目や休日、夜間は電力需要が低下し、価格は下落傾向に

- 再エネ発電量

- 太陽光発電出力、風力発電出力は気温や日射量などの気象条件によって大きく変動

- 特に日射量が多い時期は太陽光発電出力が増え、価格は下落傾向に

- 燃料価格の変動

- LNG、石炭、石油などの価格が上昇すると発電コストが上昇し、価格にも影響

- 送電網の容量制約

- 送電線の混雑により、電力供給が不足するエリアへ、他エリアから十分な電力が供給されない場合、そのエリアの価格は上昇傾向に

- 電力供給量が電力需要よりも多く、余剰が発生するエリアでは、価格は下落傾向に

このうち、1.電力需要と2.再エネ発電量は、気象との関連が大きく、気象データの活用によって日々の電力市場取引価格の傾向を把握することが重要になります。

冬の電力市場

冬の電力市場は寒波や燃料価格、再エネ発電量の影響を受けることで、日々の価格差が大きくなる日もあります。

今冬(2024年12月~2025年2月)は、冬型の気圧配置が持続しやすく、全国的に低温傾向となったことや期間中たびたび強い寒気が南下して大雪となったこともあり、電力市場取引価格も大きく変動しました。

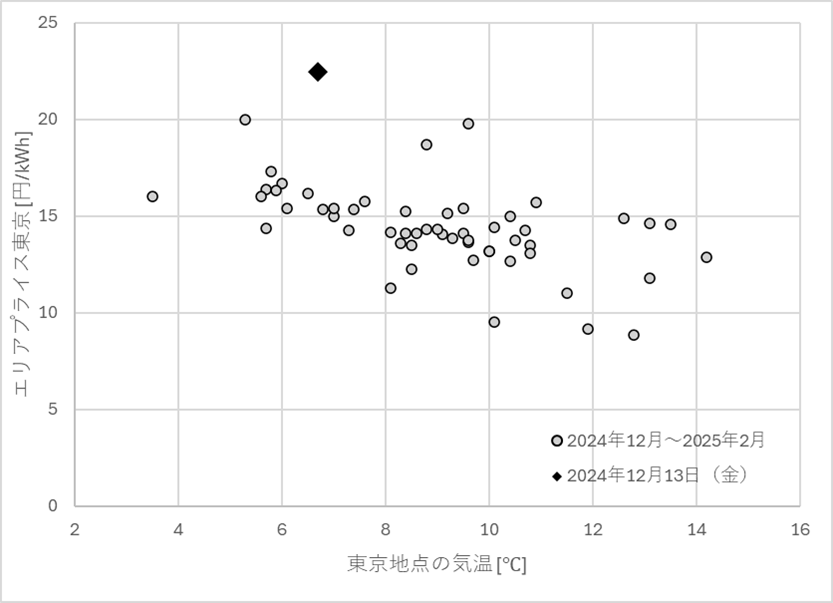

図1は2024年12月~2025年2月の09:30-10:00コマにおけるエリアプライス東京のプライス実績値と東京の気温の散布図です。

東京の気温が低いほどエリアプライスの実績値は高くなる傾向がみられます。

また、本州南岸付近で発生した低気圧(南岸低気圧※4)が関東に接近した2024年12月13日には、プライス実績値が高騰しました。

※4 南岸低気圧とは ▼

日本列島の南を発達しながら東~北東に進んでいく低気圧。南岸低気圧が日本付近を通過する時、日本列島の太平洋側を中心にまとまった雨や雪を降らせる特徴がある。

この低気圧が通過するタイミングで、寒気が日本列島を覆っていると、降るものが雪になり、普段雪が降らない関東地方などの太平洋側の地域に雪をもたらす。冬に関東地方に雪をもたらす現象はほとんどが南岸低気圧によるもの。

電力市場取引価格と気温の推移には関連が見られますが、電力市場価格予測の高精度な予測を実現するうえで十分とは言えません。

日本気象協会が独自に予測するプライス予測(電力取引価格予測)では、気温や日射量をはじめとした独自の気象予測データ、気象ビッグデータ解析や人工知能(AI)による解析技術などをもとに予測しています。

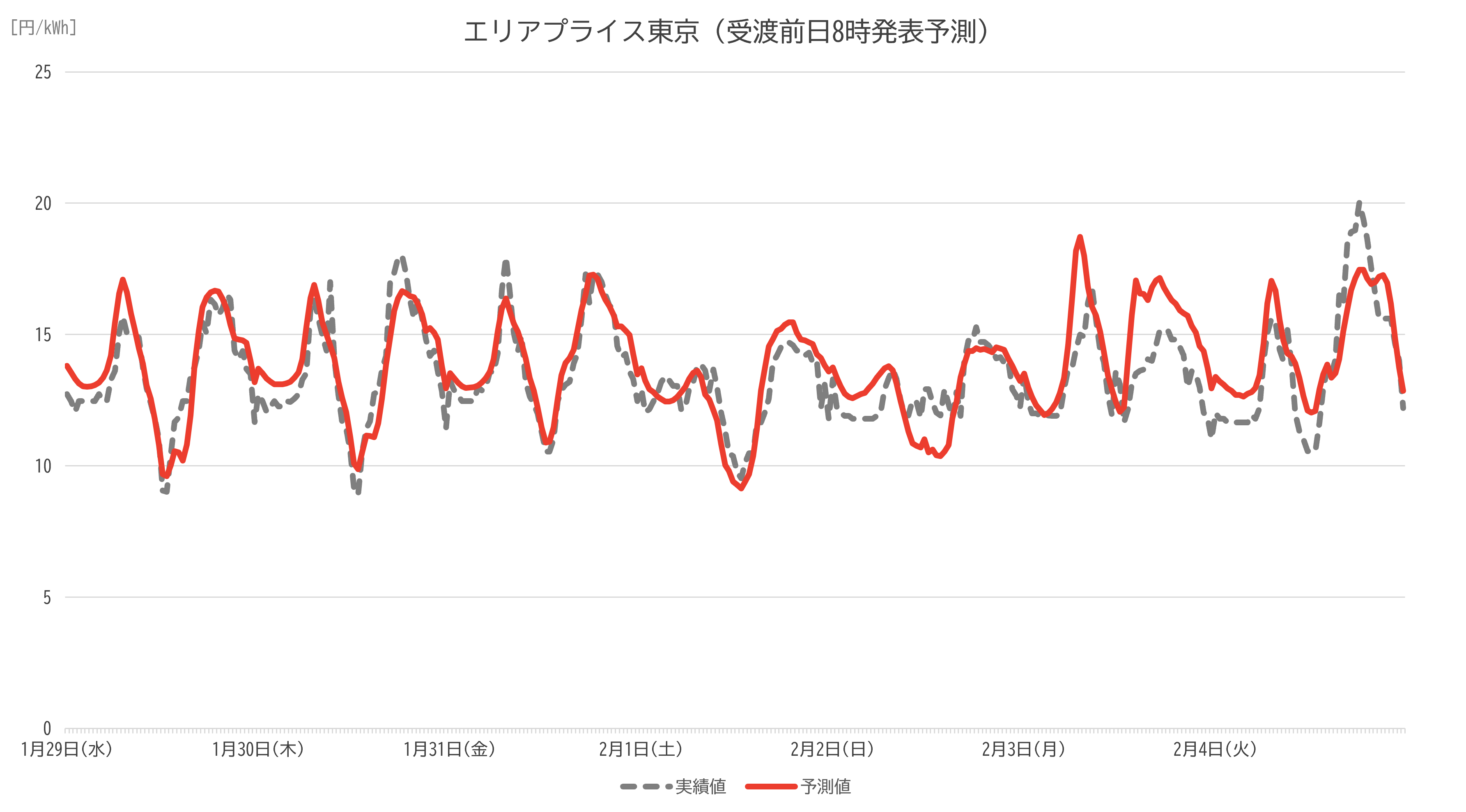

プライス予測は、南岸低気圧が関東に接近した2月2日(日)や、その前後で冬型の気圧配置が続いていた2025年1月29日(水)~2月4日(火)にかけて、エリアプライス東京が高めで推移することを精度良く予測できていました(図2)。

(受渡日前日08時発表予測の結果 対象期間:2025年1月29日~2月4日)

今後の天候と市場価格変動

2025年春

これから5月にかけては周期的に寒気が流れ込み、寒暖差の大きい春となるでしょう。

汗ばむ日もある一方で、梅雨の走りなどで、肌寒く感じる日もありそうです。

春は電力需要が低く、特に日中は太陽光発電の影響で価格が低下しやすい時期です。

一方、夕方以降は供給が減少し、価格が上昇する傾向があります。出力制御が発生しやすいため、市場参加者には価格動向を注視し、適切な入札行動をとることが求められます。

*梅雨入り予想は2025年梅雨入りは関東甲信で平年よりやや遅く10日頃の予想 生産・物流・販売でも雨対策ををご覧ください。

2025年夏

今年も夏は猛暑が予想されています。

観測史上1位の高温になった過去2年(2023年、2024年)の夏と比較すると、地球の大気全体の昇温はやや落ち着く予想となっているため、過去2年には及ばないものの、2025年も気温は平年よりかなり高く、猛暑となるでしょう。

今年の夏は、梅雨入り・梅雨明け、台風の発生数などで昨年2024年と違いがある見込みです。

*詳しい夏の予報は2025年の夏も全国的に猛暑 観測史上1位タイの高温となった2024年との違いは?をご覧ください。

夏は電力需要が高く、猛暑により市場価格が高騰する可能性があります。特に夕方以降は太陽光発電の減少により供給が不足し、価格が上昇しやすくなります。

そのため、市場参加者は価格変動リスクを考慮し、予測データを活用した計画的な運用が重要となります。

日本気象協会のプライス予測(電力取引価格予測)

日本気象協会では、発電事業者様や小売電気事業者様など向けに、日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場取引価格(システムプライス・エリアプライス)を予測し、オンラインで配信する「プライス予測(電力取引価格予測)」サービスを提供しています。

このプライス予測では、気温や日射量をはじめとした独自の気象予測データ、気象ビッグデータ解析や人工知能(AI)による解析技術などをもとに、翌日~1カ月先の電力取引価格(システムプライス・エリアプライス)を予測します。

サービス内容

| 予測種別 | 翌日予測 | 2週間予測 | 1か月予測 |

|---|---|---|---|

| 予測期間 | 翌日受渡分 | 翌日受渡分 ~14日先受渡分まで |

2日先受渡分 ~31日先受渡分まで |

| 発表回数 (発表時刻) |

1日4回 (受け渡し日の前々日14時、前々日20時、前日02時、前日08時) |

1日1回 (毎日11時) |

週1回 (毎週木曜日14時) |

| データ形式 | XML形式 | ||

| 提供方法 | オンライン配信 | ||

| データ内容 |

※単位:円/kWh |

スポット市場インデックス

※単位:円/kWh |

|

活用例

- 発電事業者:売電収益最大化のための発電計画作成

- 小売電気事業者:調達コスト削減のための電力調達計画の見直し

- バーチャルパワープラント事業やデマンドレスポンスにおける市場取引の高度化・効率化

- VPP事業者、リソースアグリゲータ、発電バランシンググループ、BRP(需給調整責任会社):需給調整と電力取引による収益最大化

*詳しくは【日本気象協会】プライス予測(電力取引価格予測)をご覧ください。

プライス予測は、オンライン配信のほかに、APIとしても提供しています。

詳しくはエネルギー事業様向けAPIサービス ENeAPIのエネマネAPIをご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。