News

「2年先長期気象予測」で実現する電力需給の最適化と脱炭素社会

2025.05.08

電力業界では、気象条件が需給バランスや市場価格に大きな影響を与えます。

昨今は異常気象の頻発や再生可能エネルギーの導入拡大によって、長期的な電力需給の予測精度向上が喫緊の課題となっています。

気象は唯一物理学的に未来を予測することができるものです。

長期の気象予報を活用することで、これまで精緻に予測することが難しかった1年以上先の電力需給をより誤差が少なく予測することが可能となり、発電事業者様、小売電気事業者様では運営・調達計画への活用から、効率化やコスト削減が期待できます。

日本気象協会では業界初の最長2年先までの予測を提供する「2年先長期気象予測」で、需給バランスの向上と電力不足リスクの低減を実現し、電力の安定供給と脱炭素の両立に貢献することを目指しています。

なぜ電力需給の最適化が必要なのか?

日本のエネルギー政策では、電力安定供給に必要な電源量を確保しつつ、CO2排出量が少ない電源への移行(再生可能エネルギーの普及促進、石油・石炭火力から高効率なLNG火力発電所への切替など)が進められています。

しかし、近年の異常気象や再生可能エネルギーの導入拡大、社会情勢の変化や地政学リスクの増大に伴い、需給バランスの安定性に対する懸念が指摘されています。

特に需給見通しに及ぼす異常気象の影響は大きく、国内の電力需給は予断を許さない状況です。

異常気象などにより電力需要想定の難易度は年々上がっており、過去の経験や実績に基づく想定では不足が生じやすいため、長期的な電力需給見通しを精緻に予測する技術が必要とされています。

「2年先長期気象予測」を活用した電力需給予測の精緻化

様々なビジネスにおける長期の予測を精緻化するため、日本気象協会では筑波大学 植田宏昭教授の助言・協力のもと、気象業界で最長となる2年先までの長期の予測を可能にする新たな気象予測モデルを開発しました。(特許第7569539号)

従来の手法よりも誤差が少なく高精度な「2年先長期気象予測」を活用することで、精緻な電力需給の予測が可能になります。

2年先長期気象予測のサービス概要

| データ版 | レポート版 | |

|---|---|---|

| 提供内容 | 2年先までの月別の各種定量データ | 1年半先までの月別の 予測情報・梅雨情報・台風情報 |

| 提供方法 | データファイルのメール送付、 データ連携 |

レポートのメール送付 |

※料金はお問い合わせください。

発電事業者様・小売電気事業者様での活用イメージ

現在利用されている長期の電力需要予測計算や電源調達計画の入力値に、2年先長期気象予測データを利用いただきます。

従来手法で入力値としていた過去気温実績などの代わりに、物理的に予測された未来の気象予測データを利用することで、より誤差の小さい予測が可能となります。

「2年先長期気象予測」を活用することで、気象予測データによる需給想定の高度化が可能になり、需給逼迫リスクを低減しながら最適な電源構成を組むことができます。

これにより、無駄のない電源調達と安定的な需給運用を実現できます。

「2年先長期気象予測」がもたらす効果

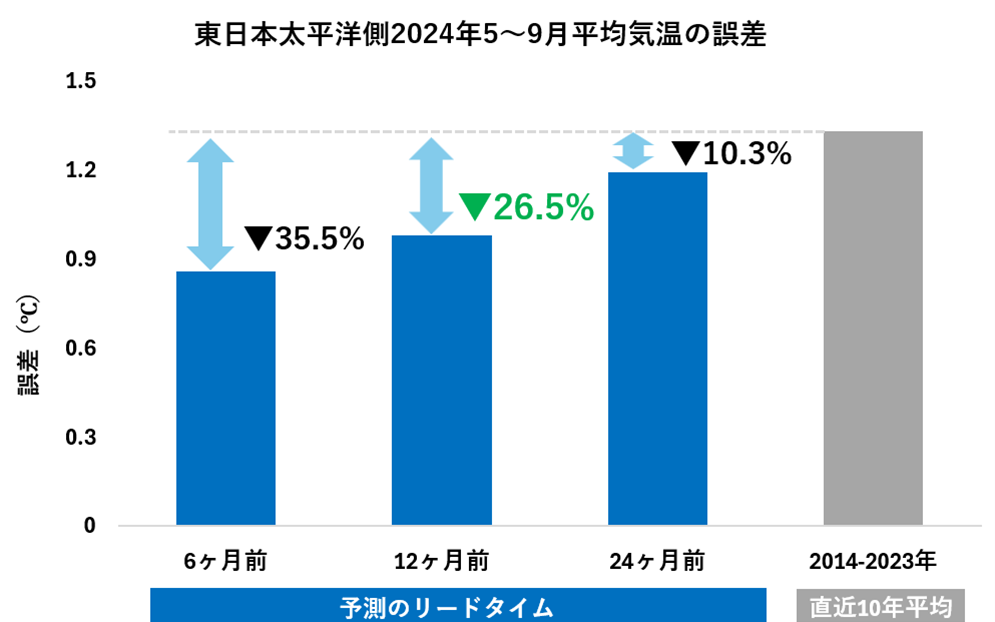

「2年先長期気象予測」を使って2024年5月~9月の東日本(太平洋側)の月平均気温予測を実施したところ、翌年を対象とした電力需給見通しで一般的に利用される「直近10年平均気温」と比較して予測誤差25%低減※1という顕著な効果を確認することができました。

※1 12か月前時点の気温予測データにもとづく評価結果

発電事業者様で想定される効果

- 発電計画の事前最適化(余剰・不足の抑制)

- 燃料発注の精度向上によるコスト最小化

- 発電所の新規開発やメンテナンスの計画立案

- 相対取引など電力販売の最適化による収入最大化

小売電気事業者様で想定される効果

- 中長期の調達戦略強化(価格変動リスク低減)

- 電力先物市場を活用したリスクヘッジ

「2年先長期気象予測」はすでに大手エネルギー系企業でのサービス導入が始まっており、今後も導入拡大が見込まれます。

「2年先長期気象予測」の特徴

1.独自の予測手法により、従来の長期予報よりもリードタイムが長く、予測精度の高い予報

日本気象協会では、筑波大学 植田宏昭教授の助言・協力のもと、日本の天候と相関の高い熱帯・亜熱帯域の対流活動や海面水温を指標に含めた機械学習による日本域の季節予報手法を新たに開発しました。(特許第7569539号)

これにより、これまで最長だった6か月より先の予報が可能になりました。

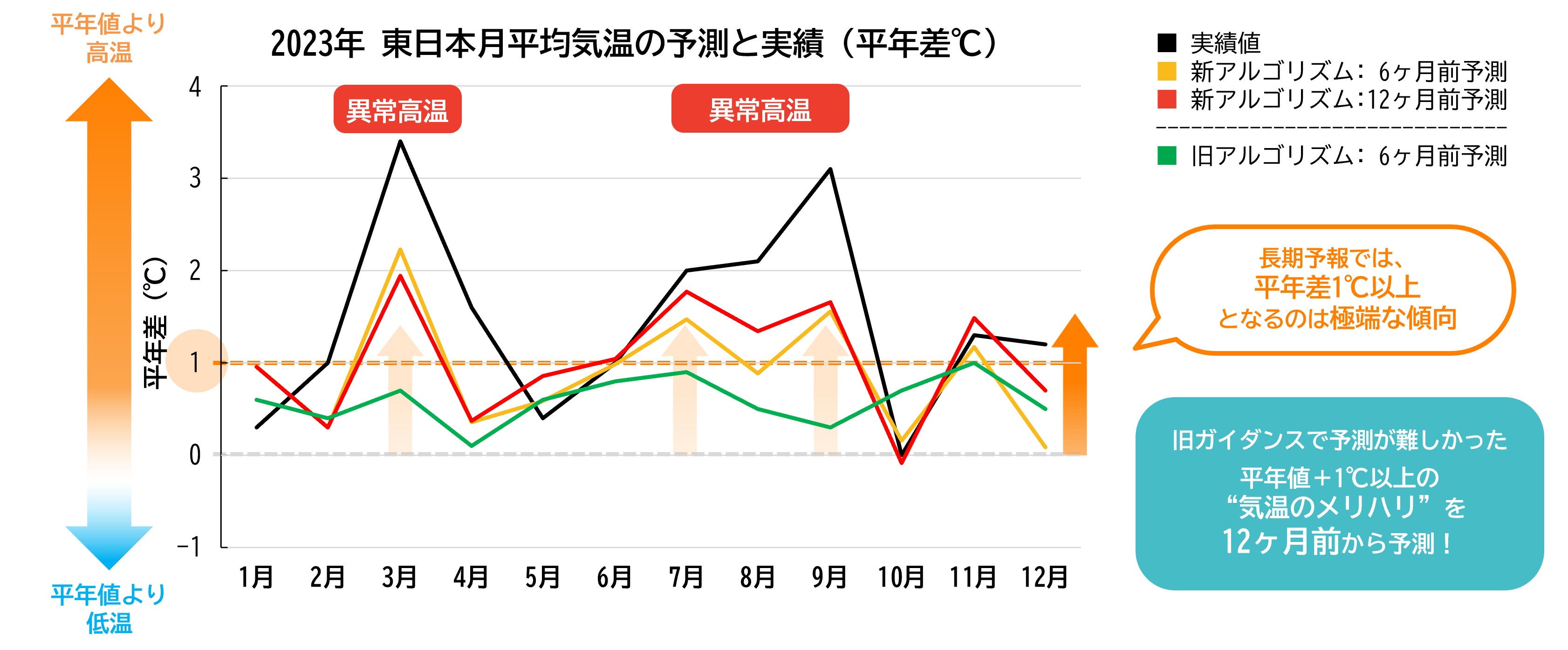

さらに、極端な高温や低温が予測しにくかった従来の手法(最長6か月先までの予報)と比較して、6か月前時点の予測誤差が最大40%改善しました。

▼ 予測精度の詳細

2.月別・エリア別で気温以外の気象要素も含めた定量的予測が可能

「2年先長期気象予測」では、月ごとの平均気温、日照時間、降水量について具体的な予測数値を提供します。既存のシステムやツール等への導入が可能です。

また、全国平均だけではなくエリアごとの予測もあり、地域別の発電・調達計画にお役立ていただけます。

さらに、従来の長期予報の手法では予測できる気象要素は気温のみでしたが、2年先長期気象予測では気温、降水量・降雪量、日照時間、台風接近数、梅雨明け時期の予測も行っています。

梅雨入り・梅雨明け、台風など情報がわかることで、夏の需給予測などにお役立ていただけます。

*今後の台風傾向は2025年8月以降の台風傾向 接近数は9月から10月に平年並みか多く、大雨シーズンが長引くおそれをご覧ください。

*残暑と秋への切り替わりについては2025年も残暑は長く、秋の到来遅れる 東京で体感「快適」は9月下旬頃からをご覧ください。

3.データとレポートで情報提供

定量的なデータ版だけでなく、レポート版として定性情報も含むサービス提供を行っており、コンサルティングも可能です。

データを送付するのみでなく、その活用の仕方・疑問質問への回答も行います。

また、エリアや指標などはカスタマイズが可能です。

「2年先長期気象予測」サービスの導入をご希望の方は、お問い合わせください。

ヒアリング後、ニーズに合わせてご提案いたします。

日本気象協会は多くのエネルギー系企業の電力事業を支えるパートナーとして、「2年先長期気象予測」の提供を通じて、電力需給の最適化ならびに再生可能エネルギーの導入拡大を支援し、国内におけるCO2削減効果の最大化・脱炭素社会の実現を目指しています。

本取り組みは、気象情報を活用して脱炭素を支援し推進するユニークな取り組みとして、日本経済新聞社が主催する「2024年度NIKKEI脱炭素アワード」で大賞を受賞しました。

*【日本経済新聞社】NIKKEI脱炭素アワード

*【日本経済新聞電子版】GXの流れ変わらず 今できること着実に

NIKKEI脱炭素プロジェクトシンポジウム

また、「2年先長期気象予測」を開発した日本気象協会の小越久美と筑波大学 植田宏昭教授は「季節予報の基盤技術の開発に基づく社会実装の振興」で令和7年度 文部科学大臣表彰(科学技術新興部門)を受賞しました。

*【日本気象協会】社会・防災事業部 小越 久美が令和7年度 文部科学大臣表彰(科学技術振興部門)

を受賞 「季節予報の基盤技術の開発に基づく社会実装の振興」

今後も日本気象協会ではお客さまの声に真摯に耳を傾け、技術研鑽を重ねることで、脱炭素社会の実現に貢献できるよう努めてまいります。